Le pétrole est un produit naturel renfermant de nombreux hydrocarbures qui sont séparés par distillation et transformés par divers procédés chimiques lors du raffinage. Les produits obtenus, principalement l’essence et le gazole, sont employés comme carburant automobile mais de nombreux autres produits obtenus alimentent l’industrie chimique.

Données industrielles

Le pétrole représente, en 2021, 30,1 % de la consommation mondiale d’énergie primaire, 35,5 % dans l’Union européenne et 27,8 %, en France. De plus c’est la principale matière première de la chimie organique.

Origine

C’est un mélange de nombreux hydrocarbures provenant de la décomposition d’organismes marins vivant il y a plusieurs millions d’années. La composition du pétrole dépend du lieu d’où il est extrait : il y a actuellement une centaine de bruts différents sur le marché pétrolier. On distingue trois catégories d’hydrocarbures présents dans les fractions du pétrole brut distillant entre 20 et 200°C : les alcanes ou paraffines (18 à 65 %), les cycloalcanes ou naphtènes (25 à 90 %) et des composés aromatiques (jusqu’à 15 %). Il n’y a pas d’alcènes (oléfines) ni d’alcynes. D’autres éléments sont souvent présents dans le pétrole : le soufre, l’azote, des métaux. Il contient très peu d’oxygène. On nomme les pétroles en fonction de leur densité (d) par rapport à l’eau : légers si d < 0,8 et lourds si d > 1.

Productions

Les données statistiques ont été évaluées en prenant les équivalences suivantes : 1 baril = 159 litres = 0,14 t, 1 baril/jour = 49,8 t/an et 1 tep = 42 GigaJoules.

Production de pétrole brut

En millions de t, en 2024, sur un total de 4 543 millions de t. Source : Energy Institute Statistical Review of World Energy

| États-Unis | 858 | Chine | 213 | |

| Russie | 526 | Brésil | 182 | |

| Arabie Saoudite | 510 | Émirats Arabes Unis | 180 | |

| Canada | 290 | Koweït | 131 | |

| Iran | 234 | Mexique | 96 |

|

| Irak | 216 |

Kazakhstan | 88 |

Les États-Unis sont devenus, en 2017, les premiers producteurs mondiaux.

La production mondiale de pétrole brut est, en 2024, de 4 543 millions de tonnes, celle de l’OPEP, de 1 543 millions de t, celle de l’Union européenne, de 16,0 millions de tonnes.

La Norvège et le Royaume-Uni produisent près de 82 % du pétrole d’Europe (hors Russie) grâce aux gisements de la mer du Nord.

Principaux producteurs :

| Saudi Aramco (Arabie Saoudite), en 2022 |

573 | ExxonMobil (États-Unis), en 2022 |

82 | |

| Rosneft (Russie), en 2021 |

194 | Petrobas (Brésil), en 2022 |

107 | |

| Iraq National Oil Co. (Irak), en 2020 |

202 | BP* (Royaume Uni), en 2022 |

60 | |

| CNPC (Chine), en 2021 | 179 | Chevron (États-Unis), en 2022 |

72 | |

| Abu Dhabi National Oil Co. | 166 | Shell (Royaume Uni/Pays Bas), en 2022 |

73 | |

| National Iranian Oil Co. (Iran), en 2020 |

143 | Petroleos Mexicanos (Mexique), en 2020 |

84 | |

| Kuwait Petroleum Corp. (Koweït), en 2020 |

130 | TotalEnergies (France), en 2022 |

76 |

Sources : rapports des sociétés

* : BP détenait jusqu’en février 2022, date de l’agression russe en Ukraine, 19,75 % de la société russe Rosneft.

Les principaux producteurs sont des compagnies détenues par les États des principaux pays producteurs.

Commerce international : pour le pétrole brut, en 2024, il concerne 2 158 millions de t soit 47,5 % de la production.

Principaux pays exportateurs : en 2024.

| Arabie Saoudite | 321 | Émirats Arabes Unis | 183 | |

| Russie | 243 | Irak | 180 | |

| Canada | 219 | Koweït | 60 | |

| États-Unis | 198 |

Source : Energy Institute Statistical Review of World Energy

Les exportations d’Arabie Saoudite sont principalement destinées à 25 % à la Chine, 15 % à l’Inde, 12 % à l’Europe, 10 % au Japon 5 % aux États-Unis.

Principaux pays importateurs : en 2024.

| Chine | 553 | Pays Bas | 79 | |

| États-Unis | 376 | Allemagne | 78 | |

| Inde | 241 | Thaïlande | 59 | |

| Corée du Sud | 137 | Royaume Uni | 50 | |

| Japon | 115 | Italie | 48 |

Source : ITC

Les importations chinoises proviennent principalement à 20 % de Russie, 14 % d’Arabie Saoudite, 13 % de Malaisie, 12 % d’Iraq, 7 % d’Oman.

Réserves de pétrole

En milliards de t, en 2020, sur un total de 244,4 milliards de t. Source : BP Statistical Review of World Energy

| Venezuela | 48 000 | Russie | 14 800 | |

| Arabie Saoudite | 40 900 | Koweït | 14 000 | |

| Canada | 27 100 | Émirats Arabes Unis | 13 000 | |

| Iran | 21 700 | États-Unis | 8 200 | |

| Irak | 19 600 | Libye | 6 300 |

Les réserves prouvées, fin 2020, sont, dans le monde de 244 400 millions de t, pour les pays de l’OPEP de 171 800 millions de t et pour ceux de l’Union européenne de 300 millions de t.

Les réserves prouvées au 31 décembre 2020 représentent 53,5 années d’exploitation (au rythme de 2020), mais les prospections pétrolières et l’évolution des techniques de forage permettent de découvrir de nouvelles réserves chaque année. Les réserves ultimes sont aujourd’hui estimées à 300 000 millions de t (ce qui représente 68 années d’exploitation au rythme actuel). Il est à noter qu’en 1978, les réserves prouvées ne représentaient que 28 ans de production. Toutefois, les combustibles fossiles, dont le pétrole, étant consommés 100 000 fois plus vite qu’ils ne se forment, l’épuisement de cette ressource est inéluctable.

Les réserves du Canada sont principalement, avec 26,2 millions de t, sous forme de sables bitumineux. Celles du Venezuela sont en grande partie, avec 42,0 millions de t, constituées par le pétrole extra-lourd de la Ceinture de l’Orénoque.

Raffinage

Le raffinage a pour objet de séparer et d’améliorer les produits composant le pétrole de façon à répondre à la demande en différents produits pétroliers à partir de bruts de compositions variables. En particulier, il est nécessaire de transformer des produits lourds en produits légers pour alimenter le marché des carburants.

Distillation : elle est effectuée après le dégazage, qui a lieu sur les lieux d’extraction, et le dessalage qui permet d’éliminer l’eau salée émulsionnée dans le pétrole qui pourrait endommager les installations de raffinage en formant HCl. Une première distillation sous pression atmosphérique entre 70°C et 370 à 380°C, permet de recueillir différentes fractions :

- à 70°C : une fraction légère dont on extrait par la suite du gaz (méthane, éthane, propane et butane) et une essence légère composée d’alcanes en C5 et C6,

- entre 70°C et 220°C : deux fractions dites essence et naphta,

- puis une fraction kérosène qui sera transformée en carburéacteur et en divers solvants,

- une fraction gazole, destinée au carburant gazole et au fioul domestique,

- à 370 ou 380°C : on récupère en fond de colonne les résidus dits « atmosphériques ».

Ces résidus distillés sous pression réduite entre 70°C et 350°C donnent :

- à 70°C : le gazole lourd, destiné à être craqué pour donner des essences,

- des fractions intermédiaires ou fiouls lourds destinées aux bateaux et aux usines électriques,

- à 350°C : des résidus, dont on tire les bitumes.

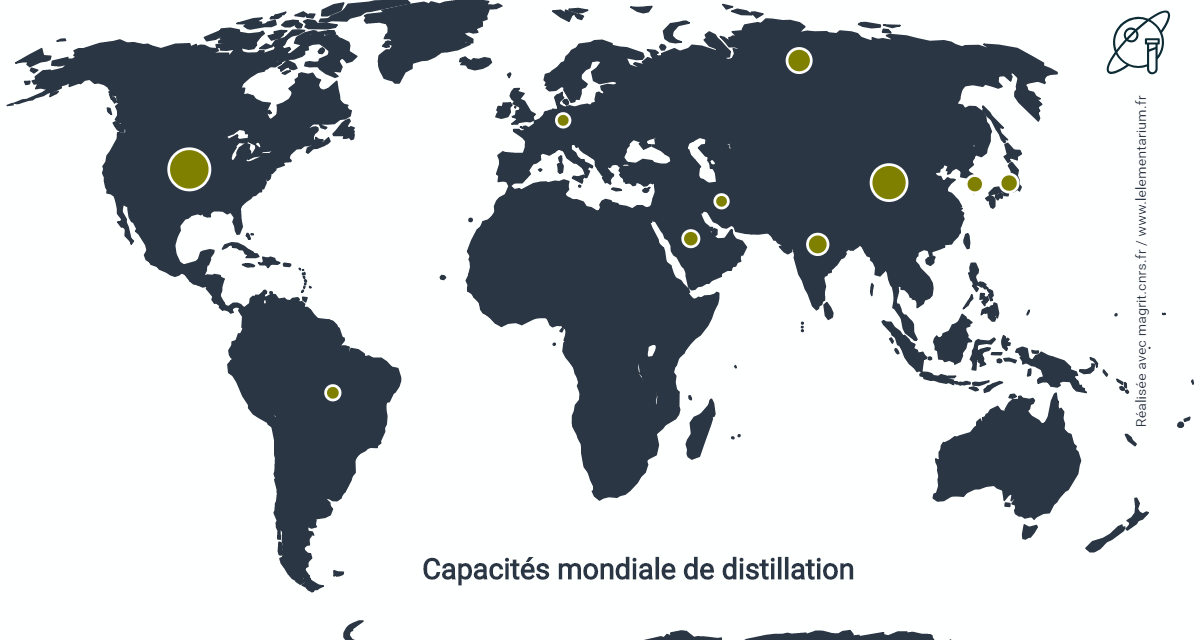

Capacités mondiales de distillation : fin 2024. Monde : 5 205 millions de tonnes/an, Union européenne : 607 millions de tonnes/an.

| Chine | 922 | Arabie Saoudite | 164 | |

| États-Unis | 918 | Japon | 147 | |

| Russie | 338 | Iran | 123 | |

| Inde | 258 | Brésil | 114 | |

| Corée du Sud | 167 | Allemagne | 103 |

La capacité de distillation est aussi appelée capacité de raffinage.

Dans l’Union européenne, en 2015, il y avait 77 raffineries en fonctionnement, elles étaient 101, en 2007.

Craquage : il consiste à casser les chaînes carbonées des hydrocarbures de la charge pour obtenir des produits plus légers. On distingue :

- Le craquage catalytique des gazoles lourds qui a lieu à 480°C-500°C en présence d’un catalyseur (zéolithe, avec des substitutions cationiques de terres rares, maintenu au sein d’une matrice silice-alumine amorphe). Il permet d’obtenir de l’essence (40 à 60 % de la masse initiale) ayant un indice d’octane supérieur à 90, du gazole et des sous-produits dont un gaz riche en alcènes (propène, butène) que l’on distillera par la suite et du coke qu’il faut brûler car c’est un poison du catalyseur. Les principales réactions sont les suivantes :

| Type de réaction | Exemples |

| alcane = alcane + alcène | C6H14 = C3H8 + C3H6 |

| alcène = 2 alcènes | C6H12 = C3H6 + C3H6 |

|

alkylaromatique = benzène + alcène |

ΦC5H11 = ΦH + C5H10 |

| alkylaromatique = arylalcène + alcane |

ΦC5H11 = ΦC2H3 + C3H8 |

| cycloalcane = 2 alcènes | C8H16 = 2 C4H4 |

| cycloalcane = cyclohexane + 2 alcènes | C10H20 = C6H12 + 2 C2H4 |

L’apparition d’un carbocation comme intermédiaire réactionnel permet en outre un grand nombre d’isomérisations.

- L’hydrocraquage des gazoles lourds qui a lieu à 350°C-450°C sous une pression de 100 à 200 bar de H2, en présence d’un catalyseur bifonctionnel (Pt ou Ni pour l’hydrogénation, zéolithe pour le craquage). Les produits intermédiaires étant hydrogénés au cours du craquage, on n’obtient pas d’alcène, de diène, de coke et moins d’aromatiques que dans la charge. On extrait une essence à faible indice d’octane, du kérosène, du gazole et du fioul domestique. Cette technique impose une désulfuration préalable de la charge pour éviter d’empoisonner le catalyseur d’hydrogénation.

- La viscoréduction qui est un craquage thermique à 470°C-480°C permettant de réduire la viscosité des résidus de distillation. On obtient ainsi des fiouls lourds qui, après avoir été mélangés avec du gazole (pour réduire à nouveau la viscosité), correspondront aux normes. Sans cette opération, la quantité de gazole à ajouter serait très importante.

- La cokéfaction qui est un autre craquage thermique permettant d’obtenir du coke, des distillats liquides recyclables et du gaz de craquage. On favorise aujourd’hui la fabrication des distillats par rapport à celle du coke. Pour l’utilisation du coke de pétrole, voir le chapitre : carbone.

Reformage : il a pour but de transformer une coupe pétrolière à faible indice d’octane (naphta) en une essence à indice d’octane élevé. Pour cela, il est nécessaire d’isomériser des alcanes linéaires en alcanes ramifiés et d’augmenter la teneur en composés aromatiques par déshydrogénation des cycloalcanes ou déshydrocyclisation des alcanes. Cette opération est effectuée de façon catalytique et se rapproche beaucoup du reformage catalytique développé dans la pétrochimie en vue de produire des composés aromatiques et en particulier du benzène (voir ce chapitre).

Situation française

Production française :

En 2024, la France a produit 548 000 t de pétrole brut. La production est en baisse depuis qu’elle a atteint son maximum en 1988 avec 3,36 millions de t. Cette production est répartie entre le Bassin Parisien (58,1 %), l’Aquitaine (41,4 %) et l’Alsace (0,5 %). Les principaux exploitants sont Vermilion Rep (ex-Esso) et International Petroleum Corporation. Les gisements exploités par Vermilion, sont ceux de Parentis et Cazaux, en Aquitaine et Champotran et Chaunoy, dans le Bassin Parisien, à l’aide 301 puits et, en 2022, une production de 390 000 t.

La production de International Petroleum Corporation, société issue du groupe Lundin Energy a été, en 2022, avec 106 puits en production de 138 000 t.

Les réserves françaises sont, au 1er janvier 2023, de 10,8 millions de t.

Au total depuis les débuts de l’exploitation pétrolière, plus de 3 000 puits d’exploration et de production ont été forés.

La loi du 30 décembre 2017 met fin à la production française d’hydrocarbures en 2040.

Carte des titres miniers d’hydrocarbures au 1er juillet 2019.

Production du groupe TotalEnergies à l’étranger :

TotalEnergies est le cinquième groupe pétrolier privé mondial. L‘entreprise française mène des activités de recherche et de production dans 40 pays et produit du pétrole et du gaz dans 30 de ces pays.

La production de liquides (pétrole brut, bitumes, condensats et liquides de gaz naturel) du groupe TotalEnergies, en 2024, est de 70,4 millions de t dont, en millions de t : aux Émirats Arabes Unis : 18,6, au Brésil : 7,4, en Angola : 6,7, en Norvège : 6,7, au Nigeria : 5,7, au Qatar : 5,5, en Libye : 4,2, au Kazakhstan : 3,2, au Congo : 3,1, au Royaume Uni : 1,9, à Oman : 1,5, en Australie : 1,4, en Iraq : 1,4, aux États-Unis : 1,2, en Algérie : 1,1, au Danemark : 1,1, en Italie : 1,0, au Gabon : 0,8…

Importations françaises : de pétrole brut, en 2024, avec un total de 44,6 millions de tonnes, en provenance de :

| États-Unis | 22,3 % | Kazakhstan | 12,3 % | |

| Nigeria | 12,4 % | Algérie | 9,8 % |

La facture pétrolière d’achat de pétrole brut, représente, en 2023, 27,1 milliards d’euros.

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – TICPE (en 2022, 0,69 euro/litre sur le supercarburant SP95-E10 et 0,61 euro/litre sur le gazole, avec une majoration éventuelle, selon les régions) a rapporté, en 2019, 31,9 milliards d’euros, taxe à laquelle il faut ajouter la TVA : 9 milliards d’euros.

Transport du pétrole brut :

La France importe son brut par pétroliers qui arrivent dans les terminaux pétroliers de Marseille-Fos (13), Le Havre-Antifer (76), Nantes-St Nazaire (44) et Dunkerque (59).

Le brut est ensuite acheminé vers les raffineries par oléoduc (ou pipeline), à la vitesse de 7 km/h, sous une pression de 70 bar. Au total le réseau a une longueur de 3 200 km. Il a transporté, en 2012, 22,4 millions de t de pétrole pour les besoins français. Ce réseau désert également la raffinerie de Cressier, en Suisse.

Les principaux oléoducs sont les suivants :

- Pipeline Sud Européen » (Total : 35,14 %, ExxonMobil : 22,00 %, SPITP : 15,74 %, Shell : 13,02 %, BP : 12,10 %, P66 : 2,00 %) : en 2015, 7,322 millions de t de brut ont été transportés. Sur les 3 pipelines posés, seul le premier est opérationnel dans sa partie sud en approvisionnant les dépôts de Saint-Quentin-Fallavier (69) et de Gennes (25) ainsi que les raffineries de Feyzin (69) et de Cressier, en Suisse.

- Lavéra (13)-Fos (13)-Strasbourg (67)-Karlsrühe (Allemagne) : 782 km, 10 stations de pompage, diamètre : 86 cm, ouvert en 1962 et partiellement opérationnel.

- Fos (13)-Feyzin (69) : 260 km, 2 stations de pompage, diamètre : 61 cm, ouvert en 1971 et actuellement inerté.

- Fos (13)-Strasbourg (67) : 714 km, 7 stations de pompage, diamètre : 102 cm, ouvert en 1972 et actuellement inerté.

- « Pipeline de l’Île de France » (Total France) : Le Havre (76)-Grandpuits (77) : 260 km, 5 stations de pompage, diamètre : 58 cm, ouvert en 1968 : 4,293 millions de t en 2015.

Stockage :

La France possède des stocks stratégiques qui, par un accord international, doivent correspondre, au moins, à 90 jours des importations de l’année précédente. En 2017, la capacité de stockage de produits pétroliers (brut et produits finis) s’élève à 46 millions de m3 dont 14,4 millions de m3 dans les raffineries et leurs dépôts annexes et 9,2 millions de m3 dans les dépôts souterrains de Manosque.

Capacités françaises de distillation : en 2022, par opérateur, et localisation des raffineries sur un total de 58,6 millions de tonnes par an.

| Opérateur | Capacité | Localisation |

| TotalEnergies | 29 050 |

Gonfreville (76), Donges (44), Feyzin (69) |

| Esso SAF | 18 900 | Port-Jérôme – Gravenchon (76), Fos-sur-mer (13) |

| Petroineos | 9 900 | Lavéra (13) |

| SARA | 788 | Le Lamentin (Martinique) |

- En 1973, le nombre de raffineries était de 24. En 2005, BP a vendu la raffinerie de Lavera à Ineos. Le 1er avril 2008, Shell, a vendu la raffinerie de Berre (6,3 Mt), fermée en 2015, à LyondellBasell et celle de Petit-Couronne (7,4 Mt), fermée depuis, à Petroplus. Fin 2016, la raffinerie de Provence à La Mède a cessé de distiller du pétrole brut et a été convertie à la production de biocarburants.

- En 2021, la production de produits raffinés a été de 36,8 millions de t de produits finis.

- En 2021, les importations de produits raffinés ont été de 46,5 millions de t, les exportations, de 13,2 millions de t.

- En 2021 la raffinerie de Grandpuits a été arrêtée et transformée en production de biocarburants, de bioplastiques et de recyclage de plastiques.

- En avril 2024, ExxonMobil a annoncé la vente de sa raffinerie de Fos-sur-Mer.

Procédés utilisés, en 2017, en France :

| Distillation atmosphérique | 62 800 |

| Reformage catalytique | 6 898 |

| Désulfuration des gazoles | 32 047 |

| Viscoréduction et craquage thermique | 6 059 |

| Craquage catalytique | 11 862 |

| Hydrocraquage | 4 927 |

| Alkylation des bases essences | 1 138 |

| Isomérisation des bases essences | 2 514 |

Production de produits raffinés dérivés du pétrole, en France, en 2021, sur un total de 36,0 millions de tonnes.

| Gazole | 13,5 | Fioul domestique | 2,0 | |

| Supercarburant | 7,7 | Kérosène | 1,1 | |

| Usages non énergétiques (naphta, bitumes, lubrifiants) | 5,7 | GPL | 1,1 | |

| Fiouls lourds | 3,9 | Autres (coke de pétrole…) | 1,0 |

Source : Ministère de la Transition Écologique, Bilan énergétique pour la France

Utilisations

Consommations : en 2024. Monde : 4 589+ millions de tonnes, Union européenne : 504 millions de tonnes.

| États-Unis | 814 | Corée du Sud | 125 | |

| Chine | 755 | Brésil | 119 | |

| Inde | 257 |

Canada | 101 | |

| Russie | 176 | Allemagne | 97 | |

| Arabie Saoudite | 172 | Iran | 86 | |

| Japon | 147 | Mexique | 84 |

| Transports | 61,4 % | Agriculture, pêche | 5,0 % | |

| Résidentiel – tertiaire | 10,1 % | Industrie, hors chimie | 3,8 % | |

| Usages non énergétiques (chimie) | 17,6 % | Centrales thermiques | 2,1 % |

- En 1973, en France, avant le développement de la production nucléaire d’électricité, la part des transports était de 27 %. En 2016, la consommation dans les transports est réalisée à 83 % par le transport routier, 15 % par l’aviation, 2 % par le ferroviaire.

- En 2018, en France, les transports ont consommé 45,3 millions de t d’équivalent pétrole à 90 % sous forme de pétrole, 7,5 % de biocarburants, 2 % d’électricité, 0,2 % de gaz naturel.

- Le pétrole représente, en 2018, 9,2 % de la consommation d’énergie de l’industrie française, cette part était de 50 %, en 1973.

Consommation de produits pétroliers, en France, en 2021, sur un total de 67,9 millions de tonnes.

| Gazole routier | 31,1 | GPL | 3,9 | |

| Fioul domestique et autres | 10,8 | Coke de pétrole et autres | 1,8 | |

| Supercarburants routiers | 9,0 | Jet kérosène | 1,6 | |

| Naphta, bitumes, lubrifiants | 8,5 | Fiouls lourds | 1,1 |

Source : Chiffres clés de l’énergie

Les carburants automobiles

Sont concernés : l’essence, le gazole et les biocarburants. Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le gaz naturel sont traités dans le chapitre gaz naturel.

Indice d’octane : définitions.

Déterminé en laboratoire, dans un moteur expérimental, il mesure la résistance des carburants à l’auto-allumage et caractérise donc les propriétés antidétonantes des essences. Il est gradué sur une échelle de référence établie par rapport à un mélange, en proportions variables, de 2 hydrocarbures pris comme étalons : 0 pour l’heptane linéaire, 100 pour le 2,2,4-triméthylpentane (ou isooctane). On distingue l’indice IOR (Indice d’Octane Recherche, en anglais RON) mesuré dans des conditions de faible vitesse et en accélération, de l’indice IOM (Indice d’Octane Moteur, en anglais MON) mesuré à grande vitesse. En général, les indices sont donnés en IOR (RON). Les essences n’ont pas, en général, un indice d’octane suffisant, il faut ajouter des additifs. Toutefois, les producteurs de carburants utilisent, de plus en plus, des techniques de raffinage (reformage catalytique, alkylation, isomérisation) qui permettent d’élever l’indice d’octane.

L’essence « plombée » ou super ARS (Anti Récession de Soupapes) :

De 1920 à 1975, les additifs utilisés ont été exclusivement des composés du plomb : plomb tétraméthyle et surtout plomb tétraéthyle (Pb(CH3CH2)4), à des teneurs, en constante diminution, de 0,6 à 0,1 g/litre d’essence. Le plomb présente l’inconvénient d’être un poison pour les catalyseurs à base de platine utilisés dans les pots d’échappement pour diminuer la pollution par les gaz d’échappement des véhicules automobiles.

L’ARS (qui s’est substitué au supercarburant plombé) est progressivement retiré de la vente. Ce carburant est essentiellement dédié aux voitures de collection sous forme d’une fiole d’additifs que l’automobiliste se procure en station-service et ajoute au supercarburant sans plomb 98.

Dans le monde occidental, la consommation de plomb dans ce secteur a atteint son maximum en 1972 : 370 000 t. En 1988, elle était de 96 000 t et est nulle de nos jours.

L’essence sans plomb :

Le super sans plomb a totalement supplanté le super avec plomb.

Les additifs utilisés peuvent être synthétisés à partir de produits chimiques de base : c’est le cas du MTBE, additif le plus employé, ou obtenus à partir de produits agricoles, on parle alors de biocarburants. Le processus de distillation du pétrole et sa transformation en essence, induit la présence de benzène à des teneurs supérieures à 2 %. Mais à cause de sa forte toxicité (voir le chapitre « benzène, toluène, xylènes« ) sa teneur est légalement limitée à 5 %. Depuis 2000, une étape d’extraction du benzène par distillation permet de ramener sa teneur en dessous de 1 %.

MTBE (méthyltertiobutyléther : C4H9-O-CH3) : il est produit par synthèse à partir d’isobutylène et de méthanol. Son indice RON est de 118 et sa teneur dans l’essence peut atteindre 10 % (un ajout de 10 % dans l’essence permet d’augmenter l’indice d’octane de 2 à 2,6 points). Le MTBE peut être remplacé par de l’éthanol.

Le gazole :

Les gazoles commercialisés sont le résultat d’un mélange d’hydrocarbures d’origine pétrolière, de molécules de synthèse (additifs) et éventuellement de composés oxygénés organiques. Ils sont destinés à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. Leur consommation a été, en France, en constante augmentation jusqu’en 2014 au détriment des supercarburants (il représentait 49 % des immatriculations en 2000 et 70,8 % en 2010). Toutefois, depuis 2014, on assiste à un renversement de situation, avec, en 2022, 16 % des nouvelles immatriculations de voitures particulières.

La France a consommé en 2021, 31,1 millions de t de gazole routier.

Marché français des carburants :

Depuis 1980, le nombre de stations-service (16 000 en 2000) est en baisse constante du fait de la restructuration des réseaux traditionnels. A partir de cette même date, la part des grandes et moyennes surfaces (GMS) dans le réseau de distribution est en augmentation. En 2024, sur les 10 264 stations-services françaises, les pétroliers et indépendants en gèrent 49 %, les GMS, 51 %.

En 2022, sur une consommation totale de 49,29 millions de m3, hors GPL, le gazole représente 73,5 %, le SP95-E10 : 15 %, le super sans plomb 95 : 5 %, le super sans plomb 98 : 5 %, le carburant E85 (supercarburant contenant de 65 à 85 % d’éthanol) : 2 %, le B30 : 0,08 %.

Les biocarburants : ils sont ajoutés, en proportions variables, à l’essence ou au gazole et peuvent être utilisés purs après adaptation du moteur. En 2020, ils représentent, dans l’Union européenne, une consommation de 15,8 millions de t équivalent pétrole (Mtep) dont 2,9 Mtep, en France. Afin d’éviter d’utiliser des produits utiles à l’alimentation, la production de biocarburants de deuxième génération, à partir de déchets lignocellulosiques (pailles de céréales, tiges, rafles de maïs, branches…) commence à se développer. En France, en 2020, le biodiesel représente 73,3 % de la consommation de biocarburants, le biocarburant destiné à la filière essence, 26,7 %.

Production de biocarburants, en 2024 : monde : 5 128 pétajoules, Union européenne : 658 pétajoules.

| États-Unis | 1 917 | Allemagne | 149 | |

| Brésil | 1 143 | Thaïlande | 88 | |

| Indonésie | 459 | Pays Bas | 87 | |

| Chine | 237 | France | 65 | |

| Inde | 156 | Espagne | 64 |

Consommation de biocarburants destiné aux transports dans l’Union européenne, en 2020. Total : 15,779 millions de tep.

| Allemagne | 3 346 | Pologne | 954 | |

| France | 2 633 | Belgique | 666 | |

| Espagne | 1 546 | Pays Bas | 562 | |

| Italie | 1 347 | Autriche | 519 | |

| Suède | 1 172 | Roumanie | 412 |

Source : Eurobserv’ER

Biocarburants destinés à la filière gazole : on distingue les esters méthyliques d’acides gras (EMAG) qui représentent, en 2020, en France, 87,5 % des incorporations dans le gazole, avec 2 607 millions de litres, des biogazoles de synthèse qui sont obtenus par co-traitement dans des raffineries ou dans des bioraffineries par hydrogénation principalement d’huiles végétales (HVHTG) ou aussi de graisses animales et qui représentent 12,5 % des incorporations dans le gazole, avec 371 millions de litres. Ces biocarburants représentent, en France, en 2020, 7,88 % du volume du gazole mis à la disposition des consommateurs et 7,30 % de la quantité d’énergie.

Les esters méthyliques d’acides gras (EMAG) sont principalement issus d’huiles végétales (EMHV), avec 2 482 millions de L, mais aussi d’huiles alimentaires usagées (EMHU), avec 105 millions de L, d’huiles animales (EMHA), avec 15 millions de L ou de déchets avec 5,2 millions de L. Les EMHV sont obtenu par transestérification à partir d’huile de colza ou de tournesol et de méthanol. 0,9 t d’huile et 0,1 t de méthanol donnent 0,9 t d’ester et 0,1 t de glycérol (voir le chapitre glycérol). Un hectare donne 3 t de colza, 1,27 t d’huile et 1,17 t d’ester. En France, en 2020, les EMHV représentent 83,3 % des biocarburants incorporés dans le gazole, les EMHU 3,5 %, les EMHA 0,5 %. En 2020, les biocarburants incorporés en France dans le gazole proviennent à 64 % d’huile de colza, 23 % d’huile de soja, 2 % d’huile de tournesol, 7 % d’huiles alimentaires usagées, 4 % de graisses animales. Jusqu’en 2019, les biocarburants HVHTG étaient principalement, à 95 %, obtenus à partir d’huile de palme indonésienne. Depuis l’interdiction, en 2020, de l’emploi de cette huile elle a été remplacée par des huiles alimentaires usagées, des graisses animales, des huiles de colza, soja ou tournesol.

En 2020, la consommation mondiale est de 33,964 millions de t équivalent pétrole dont 5,179 millions de t aux États-Unis, 4,731 millions de t au Brésil.

Consommation de biodiesel destiné aux transports dans l’Union européenne, en 2020. Total : 13,012 millions de tep.

| Allemagne | 2 568 | Pologne | 864 | |

| France | 2 078 | Belgique | 569 | |

| Espagne | 1 448 | Autriche | 469 | |

| Italie | 1 245 | Roumanie | 314 | |

| Suède | 995 | République tchèque | 309 |

Source : Eurobserv’ER

Il est appelé Diester, en France. En France, en 2017, la capacité de production est de 2,080 millions de t/an. Le diester est produit principalement par le groupe Avril, avec une production, en 2018, de 1,4 million de t, en France et 424 000 t à l’international. En France, la production est réalisée à Grand Couronne (76), Venette (60), Sète (34), Le Mériot (10), Montoir (44), Bordeaux (33). L’usine de Boussens (31) du groupe Cognis travaille à façon 30 000 t/an pour Avril. Il entre jusqu’à 7,7 % dans le gazole des moteurs diesel des véhicules particuliers et peut atteindre 30 % dans les véhicules de flotte captive. En Allemagne, l’utilisation d’huile pure est légale.

Biocarburants destinés à la filière essence : ce sont, pour la France, en 2020, à 70 % de l’éthanol (C2H5OH), avec 758 millions de litres, à 26 % de l’éthyltertiobutyléther (ETBE – C4H9-O-C2H5), avec 278 millions de litres et à 4 % des huiles végétales hydrotraitées (HVHTE), avec 49 millions de litres. Ces biocarburants représentent, en 2020, en France, 11,2 % du volume de l’essence mise à la disposition des consommateurs et 7,83 % de la quantité d’énergie. Les matières premières employées sont les suivantes : le maïs à 39,0 %, le blé à 26,8 %, les betteraves à 12,2 %, les résidus viniques à 5,4 %, les graisses animales à 1,73 %, l’orge à 1,5 %, le colza à 1,0 %, le tournesol à 0,14 %, la canne à sucre à 0,95 %.

L’éthanol est produit principalement par fermentation de sucres (1 t de sucre donne 0,51 t d’éthanol et 0,49 t de CO2) extraits de produits agricoles (betterave, canne à sucre, maïs, blé…). En moyenne, un hectare de betterave donne 96 hL de bioéthanol/an soit 5,06 tep/an et un hectare de céréales donne 30 hL de bioéthanol/an. Il doit être totalement déshydraté et son coût est élevé (il faut 0,9 tep d’énergie pour produire 1 tep d’éthanol), son indice RON est de 120. Toutefois des pays l’utilisent à grande échelle.

Production d’éthanol, en 2020. Monde : 1 178 millions d’hL, Union européenne : 67,7 millions d’hL.

| États-Unis | 544 | France | 17 | |

| Brésil | 356 | Thaïlande | 17 | |

| Chine | 92 | Allemagne | 11 | |

| Inde | 37,5 | Argentine | 10 | |

| Canada | 19 | Russie | 6 |

Production d’éthanol destiné aux carburants, dans l’Union européenne, en 2020 sur un total de 2,446 millions de t équivalent pétrole.

| Allemagne | 702 | Belgique | 97 | |

| France | 555 | Finlande | 93 | |

| Pays Bas | 226 | Pologne | 90 | |

| Espagne | 98 | Suède | 67 | |

| Roumanie | 98 | République tchèque | 65 |

Source : ObservER

Dans l’Union européenne, en 2020, la production totale d’éthanol a été de 67,7 millions d’hL, dont 16,9 en France, 10,9 en Allemagne, 6,5 en Hongrie, 5,2 en Espagne, 4,25 en Pologne, 2,8 en Suède, 2,15 en Autriche, 1,14 en Italie…

Au Brésil, l’éthanol est produit essentiellement à partir de canne à sucre, aux États-Unis, à partir de maïs.

En France, en 2020-21, la production d’éthanol a été de 17,2 millions d’hectolitres (en 2019-20, à 49 % à partir de betterave sucrière, 47,5 % à partir de céréales (blé et maïs), 3,5 % à partir de raisins). Sur ce volume, 10,5 millions d’hectolitres ont été destinés à un usage de carburant. Pour cet usage, l’éthanol est en partie transformé en ETBE (voir ci-dessous). Toutefois se développe l’introduction directe d’éthanol dans l’essence avec une teneur qui, en France, réglementairement peut atteindre 7 %. Il peut être consommé pur ou à 85 % dans l’essence (superéthanol E85) avec des moteurs adaptés. Les ventes de superéthanol E85, ont été, en 2020, de 351,8 millions de litres, dans 2 305 stations, en janvier 2021.

Les principaux producteurs de bioéthanol français sont les suivants : Tereos avec des distilleries à Origny (02), Lillebonne (76), Nesle (02), Bucy (02), Morains (51), Artenay (45) et Lillers (62), Cristal Union à Bazancourt (51), Buchères (10), Ay (51) et Arcis-sur-Aube (10), Roquette à Beinheim (68), Vertex Bioenergy à Lacq (65), Sensient à Strasbourg (67), Sica Vallée du Loing à Souppes-sur-Loing (77).

Les utilisations ont été de 70,6 % dans les carburants, 15,5 % dans l’alimentation, 9,1 % dans l’industrie.

ETBE (éthyltertiobutyléther : C4H9-O-C2H5) : c’est un composé de nature proche du MTBE, le méthanol étant remplacé par l’éthanol. Son indice RON est de 118 et, en France, sa teneur dans l’essence peut atteindre 15 %. Les capacités de production, en Europe, sont de 5,7 millions de t/an à 50 % à partir de bioéthanol. En France, fabrication par LyondellBasell (n°1 mondial, 3 millions de t/an de capacités de production) à Fos-sur-Mer (750 000 t/an) et par TotalEnergies (235 000 t/an), à Gonfreville l’Orcher (76), Feyzin (69) et Mardyck (59). En France, en 2015, la production a été de 107 000 t. La consommation française d’éthanol destiné à élaborer de l’ETBE a été de 3,1 millions d’hL, en 2013.

Bibliographie

- Union Française des Industries Pétrolières, Les Collines de l’Arche, Immeuble Opéra C 76, route de la Demi-Lune 92800 Puteaux.

- Rapports annuels de TotalEnergie, Tour Coupole, 2 place Jean Millier 92078 Paris la Défense cedex.

- Rapports du Comité Professionnel du Pétrole, 212 av Paul Doumer, 92508 Rueil-Malmaison Cedex.

- « Panorama 2020 des biocarburants incorporés dans les carburants en France« , Ministère de la Transition Écologiste et Solidaire.

- Tableau de bord biocarburants 2021, IFP, 1 et 4 Av. de Bois-Préau, 92852 Rueil-Malmaison Cedex.

- Renewable Fuels Association (RFA), 425 3rd St, SW Suite 1150, Washington, DC 20024, États-Unis.

- « Baromètre biocarburants« , Eurobser’ER.

- Syndicat National des Producteurs d’Alcool Agricole (SNPAA), 25 place de la Madeleine 75008 Paris.

- Cultures Sucre, 25 place de la Madelaine 75008 Paris.

- European Biodiesel Board (EBB), Bd Saint-Michel 34, B-1040 Bruxelles, Belgique.

- R. Perrin, J.P. Scharff, Chimie industrielle tome 1, Masson, 1993.

- Energy Institute Statistical Review of World Energy.